-

中國綠色建筑發展現狀與問題(一)

時間:2022-10-08 09:40:27 作者:GBWindows 來源:行業網站 閱讀:2593內容摘要:中國綠色建筑發展現狀與問題(一)原創HGFR海南省綠色金融研究院收錄于話題#綠色發展31#綠色建筑發展1文/馬佳麗王汀汀引言生態環境部近日發布《關于統籌和加強應對氣候變化與生態環境保護相關工作的指導意見》,要綜合運用相關政策工具和手段措施,持續推動實施鼓勵能源、工業、交通、建筑等重點領域制定達峰專項方案。建筑作為四大重...中國綠色建筑發展現狀與問題(一)

原創 HGFR 海南省綠色金融研究院 收錄于話題#綠色發展31#綠色建筑發展1

文 / 馬佳麗 王汀汀

引言

生態環境部近日發布《關于統籌和加強應對氣候變化與生態環境保護相關工作的指導意見》,要綜合運用相關政策工具和手段措施,持續推動實施鼓勵能源、工業、交通、建筑等重點領域制定達峰專項方案。建筑作為四大重點節能減排領域之一,其耗能和排放量一直居高不下,尤其在城鎮化過程中。據中國建筑節能協會發布的《中國建筑能耗研究報告(2020)》有關數據,2018年全國建筑全過程碳排放總量為49.3億噸二氧化碳(占全國碳排放的51.3%),全國建筑全過程能耗總量為21.47億噸標準煤當量(占全國能源消費總量的46.5%)。報告還預測全國建筑碳達峰時間為2040年,比國家目標滯后10年。因此,發展綠色建筑、推動建筑領域節能減排刻不容緩。綠色建筑也是推進綠色城鎮化,實現碳達峰、碳中和的重要抓手。那么綠色建筑在中國發展得如何呢?本文從中國綠色建筑評價標準、技術發展、建設現狀和政策體系等幾方面來描述中國綠色建筑的發展狀況,并指出當前綠色建筑發展中存在的問題。

一、 綠色建筑的概念

綠色建筑不是指一般意義上的建筑綠化,而是指人類為了應對快速發展的經濟給環境帶來的巨大壓力,在建筑方面提出的一個概念,希望在居住的更加健康、舒適和安全的同時能夠高效節約資源、能源、土地、水、材料,從而降低對環境的影響。

20世紀60年代,美籍意大利建筑師保羅·索勒瑞首次將生態與建筑合稱為“生態建筑”,這是“綠色建筑”的起源。在1992年舉行的聯合國環境與發展大會上,與會者第一次比較明確地提出“綠色建筑”的概念。

中國的綠色建筑起源于上世紀80年代,那時候我國一直推廣的是建筑節能的概念,到2005年左右,綠色建筑概念被引入我國并廣泛傳播。根據我國《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2006)給出的定義,綠色建筑是指在全壽命期內,最大限度地節約資源(節能、節地、節水、節材)、保護環境、減少污染,為人們提供健康、適用和高效的使用空間,與自然和諧共生的建筑。這個概念一直沿用至今。這里建筑的全生命周期建筑包括從材料與構件生產、 規劃與設計、建造與運輸、運行與維護直到拆除與處理(廢棄、再循環和再利用等)的全循環過程。與普通建筑相比,綠色建筑在建筑的各個環節都會融入綠色的理念,是集綠色建筑研發、咨詢設計、綠色建材、綠色施工、銷售、綠色建筑運營、建筑廢棄物報廢回收為一體的閉口循環建筑產業鏈環。

綠色建筑的基本內涵可歸納為:

1、減輕建筑對環境的負荷,即節約能源及資源,減少碳排放;

2、提供安全、健康、舒適性良好的生活空間;

3、人及建筑與環境的和諧共處、永續發展。

二、 我國綠色建筑的評價標準發展

如何判定一棟建筑是否為綠色建筑成為綠色建筑發展中的核心問題。目前發達國家中有多個綠色建筑評估體系,影響較廣的有英國的 BREEAM 體系、美國的 LEED體系、日本的 CASBEE 體系以及由加拿大發起、多國合作的 GBC 評估體系。

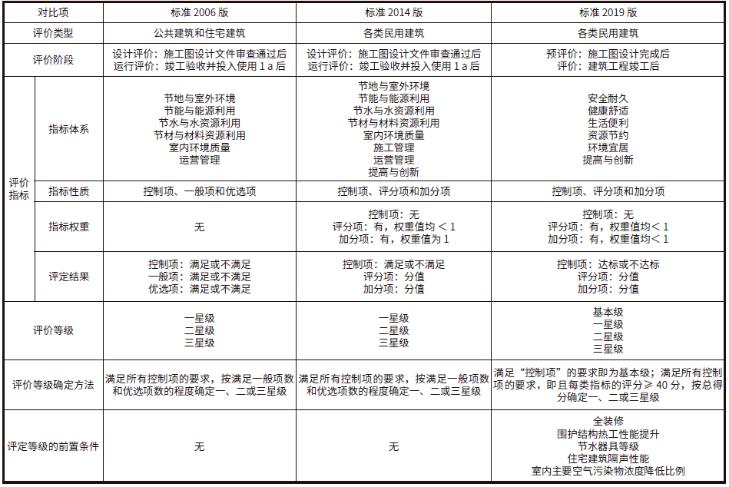

作為規范和引領我國綠色建筑發展的根本性技術標準,《綠色建筑評價標準》自2006年發布以來,歷經十多年的三版兩修。

2006年3月7日,由中國建筑科學研究院和上海市建筑科學研究院聯合國內多家單位共同編寫的《綠色建筑評價標準》GB/T50378—2006頒布實施,該標準是在立足我國實際的基礎上,借鑒國際先進經驗制定的第一部多目標、多層次的綠色建筑綜合評價標準。該體系從選址、材料、節能、節水、運行管理等多方面,對建筑進行綜合評價,其特點是強調設計過程中的節能控制。2006年和2007年,住房和城鄉建設部又出臺了《綠色建筑評價技術細則(試行)》和《綠色建筑評價標識管理辦法》等等,逐步完善適合中國國情的綠色建筑評價體系。

在總結綠色建筑實踐經驗的基礎上,GB/T50378《綠色建筑評價標準》完成了第一次修訂工作,于2014年4月正式發布,2015年1月1日開始實施。相比2006版,2014版標準指標體系增加了兩項,并開始將一般項和優選項改為了評分項和加分項,使評價結果更加精確化。

2019年8月1日起《綠色建筑評價標準》GB/T50378-2019開始實施,這次修改的指標體系除了提高與創新之外,其它完全采用了新的指標,形成了安全耐用、健康舒適、生活便利、資源節約、環境宜居、提高與創新六大指標,評價等級在一星級之前又增加了基礎級,形成了4個級別的評價等級體系。此次修訂之后的新《標準》總體上達到國際領先水平。

表1 三版GB/T50378《綠色建筑評價標準》變化對比分析

資料來源:文獻

三、 我國綠色建筑技術發展情況

綠色建筑是一個建筑全生命周期的綠色化,其包含的技術眾多,從建材技術一直到回收處理技術。值得注意的是,它不是獨立于傳統建筑技術,而是用“綠色”的眼光對傳統建筑技術的重新審視,是符合可持續發展戰略的新型的建筑技術。

目前國內綠色建筑投資建設的主體主要是各級政府和房地產企業,各項綠色建筑的設計與建造技術得到了廣泛的應用和推廣,綠色建筑的品質得到不斷提高,下面我們從綠色建材技術、信息技術、建造和設計等來看中國綠色建筑技術的發展。

1、綠色建筑材料技術

1999年,在我國首屆全國綠色建材發展與應用研討會上,綠色建材被定義為:采用清潔生產技術,不用或少用天然資源和能源,大量使用工農業或城市固態廢棄物生產的無毒害、無污染、無放射性,達到使用周期后可回收利用,有利于環境保護和人體健康的建筑材料。2013年3月,工信部原材料工業司和科技司在原有概念的基礎上,賦予了“綠色建材”新的內涵——綠色建材應是在全生命周期內可減少對天然資源消耗和減輕對生態環境影響,本質更安全、使用更便利,具有“節能、減排、安全、便利和可循環”特征的建材產品。

這些年我國建材行業企業從降低污染、能耗,減少資源使用入手,取得了巨大的成就。水泥行業經歷了從小立窯到新型干法生產線的蛻變;玻璃行業實現了從小平拉到浮法的飛躍;墻材行業完成了秦磚漢瓦到混凝土砌塊的華麗轉身;城市生活垃圾變成了水泥生產原料,建筑垃圾和電廠廢棄物變身新型環保得,爐渣、煉鋼廢料和廢報紙重塑成為礦棉板;低溫余熱、富氧燃燒等節能減排技術在水泥、玻璃、陶瓷等行業得以普及;具有更高使用效率和優異性能的高性能水泥混凝土、能夠改善居室生態環境和保健功能的多功能玻璃、陶瓷、涂料等建材產品都實現了技術上的突破。我國有全球最先進的水泥廠、水泥設備制造廠、玻璃纖維廠、平板玻璃廠,我國的高爐礦渣、電廠粉煤灰、工業副石膏等固體廢棄物的利用水平也進入世界先進行列。

為規范綠色建材市場秩序,推動行業發展,與綠色建材產品息息相關的檢驗、評價與認定工作也相繼展開。《國務院辦公廳關于建立統一的綠色產品標準、認證、標識體系的意見》(國辦發〔2016〕86號)要求 “建立綠色產品標準推廣和認證采信機制,支持綠色金融、綠色制造、綠色消費、綠色采購等政策實施”,“研究推行政府綠色采購制度,擴大政府采購規模。鼓勵商品交易市場擴大綠色產品交易、集團采購商擴大綠色產品采購,推動綠色市場建設”;《關于推動綠色建材產品標準、認證、標識工作的指導意見》(國質檢認聯〔2017〕544號)要求 “到2020年,綠色建材應用比例達到40%以上”。《關于印發綠色建材產品認證實施方案的通知》(市監認證〔2019〕61號)要求“住房和城鄉建設主管部門建立綠色建材采信應用數據庫,通過綠色建材評價認證的建材產品經審核后入庫。2019年6月,中國工程建設標準化協會公布了《綠色建材評價標準》(征求意見稿),共涵蓋混凝土結構、保溫裝飾、空調、風機、建筑垃圾綠色處理技術等28項標準。

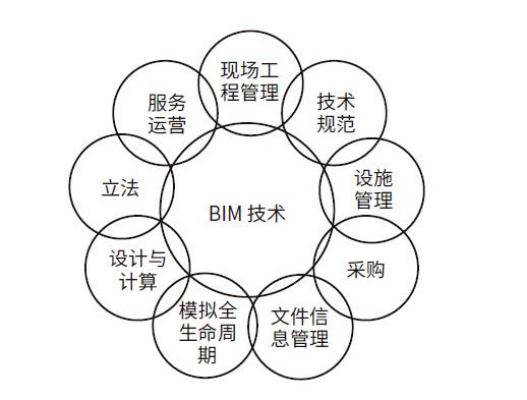

2、綠色建筑信息化技術(BIM技術)

BIM技術指的是一種建筑信息的模型,就是通過數字技術將建筑設計進行模擬,對建設過程中涉及到的各個環節、流程進行仿真模擬。隨著綠色建筑項目體量不斷擴張,BIM技術將成為綠色建筑設計中的基礎性工具。BIM作為建筑相關工具軟件,它與綠色建筑的適配性不斷展現。BIM技術可視化和仿真化、多維信息掛接的技術特點,在建筑設計、建造和運營全生命周期作為模擬分析與管理手段,完全符合綠色建筑的發展理念。我們可以利用BIM軟件了解到更多建筑工程中的信息,通過模擬的手段,了解建筑本身對于周遭環境的影響,同時也可以了解到環境本身對于建筑能有什么影響,從而采用更加節能減排的設計方案,達到一個更加生態化的建筑設計。

圖1 BIM全生命周期示意圖

圖片來源:網絡

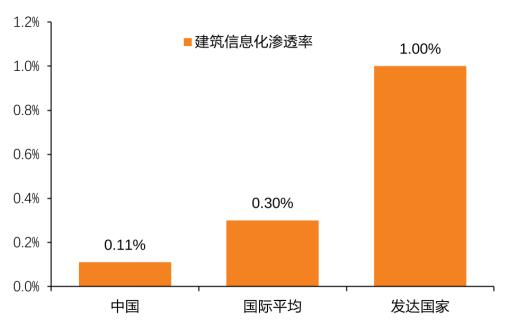

中國從2002年就開始推進BIM技術在建筑中的使用,中國建筑信息化市場規模逐年擴大,預計到2025年能達到1000億元。但是與國際平均水平相比,建筑信息化滲透率還相差很大。

圖2 建筑信息化規模及預測

資料來源:資料來源:華經產業研究院、智研咨詢、中研網、天風證券研究所

圖3 建筑信息化滲透率國際對比

資料來源:資料來源:麥肯錫、天風證券研究所

3、裝配式建筑

裝配式建筑是指把傳統建造方式中的大量現場作業工作轉移到工廠進行,在工廠加工制作好建筑用構件和配件(如樓板、墻板、樓梯、陽臺等),運輸到建筑施工現場,通過可靠的連接方式在現場裝配安裝而成的建筑。從類別上來說主要包括預制裝配式混凝土結構、鋼結構、現代木結構建筑等。

裝配式建筑的建造速度快,而且生產成本較低,可以減少20-80%的人工。混凝土結構、鋼結構、現代木結構是三種主要的裝配式結構,國內的裝配式建筑大約2/3為裝配式混凝土結構,裝配式鋼結構約占30%,木結構占比較少。國家目前提倡使用鋼結構。據統計,鋼結構的人工費是混凝土結構的60%—70%,對于建筑工人的需求相對更少,在建筑工人逐年減少和人工費逐步攀升的背景下,鋼結構的優勢就被顯現出來。2016年以來,國內裝配式建筑政策進入密集投放期,其中鋼結構建筑的推廣力度更大,并且國家鼓勵醫院、學校等公共建筑優先采用鋼結構,同時積極推進鋼結構住宅和農房建設。

相較傳統現澆住宅,裝配式PC住宅建造和使用過程中,可在建造、內裝修、后期使用等全壽命周期內的各個環節實現減碳,每平米節水20.5%、減碳7.5%,減少垃圾排放77.7%。住建部的統計數據顯示,2019年,全國新開工裝配式建筑面積達到41800萬平方米,較2018 年增長44.6%,2015-2019復合年均增長率達 54.90%。裝配式建筑占建筑業新開工面積之比也不斷提高,2015年裝配式建筑占建筑業新開工面積之比為1.55%,2019年該比例達8.12%。裝配式建筑在商品房中的應用也在逐步增加,2019年新開工裝配式建筑中,商品住房為 1.7 億m,保障性住房0.6億m,分別占新開工裝配式建筑的40.7%、13.4%,合計占比超 50%。

雖然有政策支持,但我國裝配式建筑與發達國家相比尚處于起步階段,目前建造方式大多仍以現場澆筑為主。由于技術不夠成熟、成本高等諸多原因,裝配式建筑的推廣進程緩慢,且多在公共建筑中使用,裝配式住宅則少之又少。中國城市發展研究院投資部主任劉澄認為,目前我國的裝配式建筑產業主要短板在于設計施工銜接與預制件配套生產兩個環節不夠完善,成本高、管理要求高是制約裝配式建筑大規模應用的主要壁壘。從需求來看,我國裝配式建筑還沒有形成全國性的啟動格局,市場還沒有成熟。

4、被動式節能技術

被動式建筑節能技術是指以非機械電氣設備干預手段實現建筑能耗降低的節能技術,具體指在建筑規劃設計中通過對建筑朝向的合理布置、遮陽的設置、建筑圍護結構的保溫隔熱技術、有利于自然通風的建筑開口設計等實現建筑需要的采暖、空調、通風等能耗的降低。

過去20年,被動式房屋作為一種低能耗和極高舒適度的節能建筑,已在世界各地得到迅速推廣和廣泛應用。德國在取消全國的核電站后宣布,為解決能源和環保問題將于2018年在全國實現被動式節能建筑。歐盟則規定,從2020年起歐盟地區只允許建造被動式房屋。被動式節能建筑,已然站到了世界節能建筑領域的最前沿.

被動房在中國的首次出現是在2010年的上海世博會。德國最大的港口城市漢堡,把經過PHI認證的名為漢堡之家的被動房作為世博會的禮物贈送給上海。“漢堡之家”基本不需要主動從外界輸入能量,通過一系列可再生能源技術應用,實現建筑能源供應的自給自足和零廢氣排放;同時結合上海的氣候特點,創造出相對隔離的空間,輕松保持室內25℃左右的恒溫,打造舒適生活環境。整幢建筑物運行時的一次能源需求量小于每年每平方米50千瓦時,比一般同類建筑節能90%以上。2013年1月,秦皇島“在水一方”中德合作被動房示范項目的竣工。該項目是第一個本土化的被動房。隨后被動式建筑也在煙臺寧夏浙江等地開始建設并發展。

同德國相比,我國建筑節能材料市場上性能優越的材料產品份額很低。以外墻外保溫專用節點配件為例,歐洲市場的絕大部分產品來自中國,而中國自己的外墻外保溫工程幾乎不用這些配件。隨著被動式房屋的建造,一些對建筑節能起關鍵作用的產品材料可以逐步在中國得到推廣。如:傳熱系數K£0.8 W/(m?2;K)的外窗,熱回收效率在80%以上的通風設備等。

被動式房屋的推廣作為綠色建筑的典型,也響應了中央提出“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念,城鄉建設部科技與產業化發展中心國際合作交流處處長張小玲也曾表示,“被動式房屋”是未來建筑的發展方向和必然趨勢,目前,國內一些地產公司以及材料設備生產商已經深入到被動式房屋領域。

近年來中央對綠色建筑技術的發展出臺過不少政策:2015年6月,住建部《關于推進建筑信息模型應用的指導意見》強調了BIM在建筑領域應用的重要意義,并明確了BIM的發展目標。2015年11月,住建部《被動式超低能耗綠色建筑技術導則》明確了我國被動式超低能耗綠色建筑的定義、不同氣候區技術指標及設計、施工、運行和評價技術要點,為全國被動式超低能耗綠色建筑的建設提供指導。2019年6月發布《建筑光伏系統應用技術標準》。2021年3月住房與城鄉建設部《綠色建造技術導則(試行)》明確了綠色建造的總體要求、主要目標和技術措施,是當前和今后一個時期指導綠色建造工作、推進建筑業轉型升級和城鄉建設綠色發展的重要文件。未來綠色建筑技術的應用將繼續向信息化、集成化和模塊化發展。

四、 中國綠色建筑建設現狀

我國自2006年形成綠色建筑認證體系——“中國綠色建筑三星認證”,并從2008年正式開展標識評價。在正式啟動綠色建筑十幾年時間,我國的綠色建筑從無到有、從少到多、從地方到全國、從單體向城區、城市規模化發展。

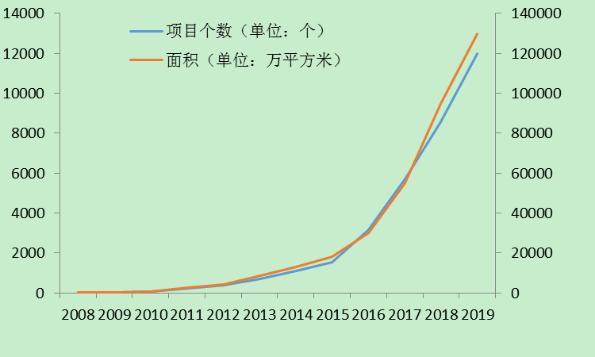

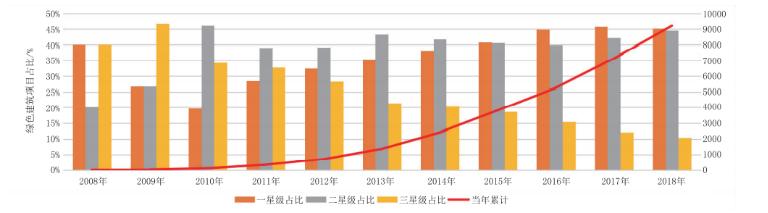

1、近年來綠色建筑數量呈井噴式增長

從2008年我國正式開展綠色建筑評價標識工作開始,盡管初期發展較為緩慢,但近年來,隨著各地綠色建筑標識評價陸續展開,獲得綠色建筑評價標識的項目增長迅速。特別是2013 年《綠色建筑行動方案》發布以來,各級政府不斷出臺綠色建筑發展的激勵政策,全國范圍內獲得綠色標識的建筑數量呈現井噴式增長態勢,獲得綠色建筑標識的項目數量和面積綠色建筑項目數量實現了成倍的跳躍式增長。

據住建部數據顯示,2008年全國獲得綠色建筑綠色建筑評價標識的項目為10個,建筑面積僅為141.22萬平方米。截止至2018年底,全國累計有近14000個建筑項目獲得綠色建筑評價標識,其中,2018年獲得綠色建筑評價標識的建筑項目3556個。到2019年底,全國累計共評出 2萬個綠色建筑評價標識項目,總建筑面積超過22 平方米,平均每個綠色建筑的建筑面積約 11萬平方米。項目個數的平均增長率1.02%,面積的平均增長率1.24%。

圖4 2008-2019年綠色建筑評價標識項目發展狀況

數據來源:根據住建部公開數據整理(2008~2016年9月的數據是綠色建筑評價標識網所公示的項目,2016年9月后根據2019年末數據進行測算。)

從整個綠色建筑行業來看,新增綠色建筑占比也逐年上升。截至2019年年底,全國累計建設綠色建筑面積超過50億平方米,2019年當年占城鎮新建建筑比例達到65%,2018年該比例為40%。根據住房和城鄉建設部等七部門印發的《綠色建筑創建行動方案》要求,到2022年,當年城鎮新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%。

2、高星級綠色建筑標識項目比重下降,運行標識比重小

從標識星級來看,獲得一、二星級綠色建筑標識的項目總體上呈快速增長的趨勢,。一星級項目數量的占比自2010年開始呈上漲的趨勢,二星級占比趨于穩定,而三星級綠色建筑項目占比在2009年后開始呈下降趨勢,且在2016年后每年新增數量也呈下降趨勢。截止到2018年底,一星級綠色建筑項目累計6412個、二星級項目6269個,分別約占45%和44%。相比2015年,三星綠色建筑數量比重下降了8%。

圖5 2008-2018年綠色建筑星級變化趨勢

數據來源:文獻

從標識類型來看,運行標識占比極低,且十幾年來設計標識和運行標識占比數波動不大。2018年末,綠色建筑設計標識和運營標識的項目分別約為13393項和855項,分別占綠色建筑標識項目總量的94%和6%。這說明綠色建筑從設計到運行的轉化存在一定困難,對于設計中的一些綠色的技術、措施,能不能在施工中得到落實,會不會有開發單位或者施工單位出于成本和復雜程度等方面考慮,做了變更、取消等等。

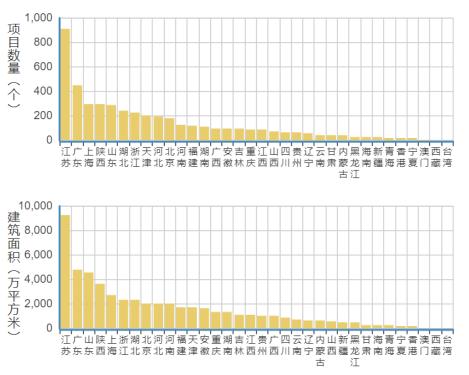

3、綠色建筑區域間發展不平衡

從綠色建筑的地區分布來看,江蘇、廣東、上海、陜西、山東等省市累計數量位居前列,前五位省份累計數量超過全國1/2,僅江蘇就占全國總量的1/4。綠色建筑項目數量多的地區大多集中在東部沿海以及經濟、政策等環境較好的區域。陜西省的綠色建筑發展迅猛,是前五位省區中唯一位于西部地區的省份。

圖6 各地區綠色建筑建設情況(截至到2016年9月)

數據來源:中國綠色建筑評價標識網

聲明:本站所有內容,凡注明來源:綠建之窗”或“本站原創”的文字、圖片等,版權均屬本網所有,其他媒體、網站等如需轉載、轉貼,請注明來源為“綠建之窗”。凡注明"來源:XXX"的內容,為本網轉載自其他媒體,轉載目的是傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵權,也請第一時間聯系我們。對不遵守聲明或其他違法、惡意使用本網內容者,本站保留追究其法律責任的權利。管理員QQ: 4993067 32533240,緊急聯系方式:13693161205。

- 相關文章

-

-

10-08全國各省市綠色建筑行業“十四五”發展思路匯總分析

-

10-08試論綠色建筑理念在海綿城市建設中的應用

-

10-08淺析綠色工業廠房建筑設計

-

10-08“住宅4.0時代”開啟!“綠色建筑”緣何成居住主流

-

10-08公共建筑全面執行綠建三星級標準

-

10-06案例分享 | 中國建設銀行北京稻香湖生產園區建筑立面遮陽項目

-

10-02綠色建筑材料有哪些?獲得綠色建材認證有什么好處?

-

10-02淺析綠色建筑設計咨詢產業

-

綠建知識

本欄最新更新

-

08-10暴雨后的反思!醫院防洪設計與應對措施~

-

12-29綠建技術與綠色建材在綠色建筑工程中的應用

-

11-27綠色建筑與BIM技術高效整合應用

-

10-08中國綠色建筑發展現狀與問題(一)

-

09-23建筑工程管理創新及綠色施工淺析

-

09-09建筑工程管理創新及綠色施工淺析

-

03-20我國建筑碳排放現狀及碳中和路徑探討

-

03-06【分享】綠色建筑設計與未來發展方向

-

04-14給排水|新版《綠色建筑評價標準》中的水專業要點你應該知道!

-

04-01專家視角 | 綠色建造技術體系

本欄推薦

閱讀排行

通信地址: 北京市豐臺區汽車博物館東路1號諾德中心2期6號樓1201 郵編:100070 網站合作:QQ:1658253059 電話: 13693161205 18501126985

京公網安備11010602007284號 京ICP備14061276號-3

51LA統計

京公網安備11010602007284號 京ICP備14061276號-3

51LA統計